難問の漢字知識問題をスイスイ解く子の親がしていること

では、いかに語彙のスキルを高めていけばいいのか。わたしは小学校低学年より、「ことば調べ」の習慣を付けてほしいと考えている。たとえば、小学校3年生のときに次の文を読んだとしよう。

「いとおしい」ということばが理解できなかったとしよう。わたしは次の3つのステップで取り組むことをすすめている。

ステップ2 実際に辞書を引いて、ステップ1で推測した意味との「ズレ」を確かめる。

ステップ3 「いとおしい」を含んだ例文を自作する。

ポイントはすぐに辞書に頼らない点である。辞書を引いてそれだけで分かった気になってしまうのを避けるためである。また、自らが予測した意味と照らし合わせることで、「正しい意味」がより印象に残りやすい。そして、実際に知らなかったその表現を用いて自分で例文を作成するというアウトプットは大変に重要な作業である。語彙レベルの高い子どもたちは「聞き上手」であるとともに、「話し上手」でもある。言い換えれば、語彙獲得のためにはインプットとアウトプット双方が求められるということだろう。

そして、文章の中に登場する知らないことばについて何でもかんでも調べようとすると、それだけで子どもたちは気が滅入ってしまうもの。そこで保護者の出番である。塾や学校などで読み解きをした文章を見て、1~3つくらいの「ことば」を指定するとよい。保護者も一緒になってこの3つのステップの「ことば調べ」をおこなうと、自然に会話が弾み、わが子の現時点での語彙レベルを把握できるだろう。

繰り返すが、中学入試の国語では、さまざまな角度で「言語知識問題」が出題され、子どもたちの語彙のレベルが試される。実際のところは配点が低いものの、落としてはいけない問題であり、得点できないのは厳しい。灘中に限らず、国数理社の合計の合格最低点にわずか1、2点で不合格というケースが多いので、この手の問題を軽視するのは実にもったいない。

親子でこれらの問題に挑み、悩み、答えを導き出すことで、わが子のことばに対するアンテナの強度を高めたい。

わたしが代表を務める塾ではさまざまな「難語」を用いた例文作成を学年やレベルに応じて実践している。これまでを振り返ると、例文作成が抜群に上手だった子どもたちが何名か思い浮かぶ。そうした子は桜蔭、女子学院、雙葉、聖光学院、武蔵、豊島岡女子学園、海城といった難関校に進学した。中学入試の読解問題の素材になる文章は大人向けのものばかりで、知識問題だけでなく、読解においても大人顔負けの語彙レベルが求められていて、それにしっかり対応できたということだろう。

なお、灘やこうした難関校の最近の漢字知識問題に関していえば、単純な暗記では太刀打ちできない性質のものが好まれるトレンドが見られる。よって、語彙力を直接的にトレーニングするような教材に取り組むよりも、ふだんから「はじめて知る」ことばに敏感になり、それを「使えることば」として自身の内に取り込むことが大切になる。

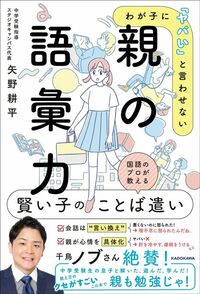

昨秋に刊行した拙著『わが子に「ヤバい」と言わせない親の語彙力』(KADOKAWA)では、私立中高一貫校で出題された「言語知識問題」を数多く盛り込み、親子で楽しみながら取り組めるようにしている。22年度の灘(1日目)の国語で出題された「敬語の誤用の指摘」を取り上げた。

問題の解説だけでなく、その言語テーマごとの学習ポイント、また、言語への興味の枝葉を広げられるようなコラムも掲載し、「親がいかにしてわが子の語彙レベルが向上するようにいかに導いていくか」というポイントも明示した。中学入試問題は「ことばの宝箱」と形容することもできる。親子で宝探しをして、新たなことばをたくさん獲得してほしい。その延長上に、志望校「合格」があるのだとわたしは考えている。